动物行为学的研究结论建立在对行为数据的精准解析之上,软件工具的应用让动物行为从定性描述走向定量分析,为研究提供了标准化的技术路径。科研人员在使用动物行为学软件时,常面临流程不规范、参数设置不合理等问题,影响数据质量。本教程围绕动物行为学软件数据分析的实际操作,梳理从前期准备到结果输出的关键环节,明确各步骤的操作规范与核心要求。

一、数据采集前的软件配置

软件配置是确保动物行为学软件数据分析准确性的基础环节,需结合研究目的与行为指标进行针对性设置。先明确研究涉及的行为类型,如运动轨迹、社交互动、节律行为等,将其录入软件的行为库中,为后续数据标注提供依据。行为定义需具备唯一性与可操作性,避免因界定模糊导致的数据偏差。

随后进行拍摄参数与检测参数的匹配设置。拍摄参数需与实验环境适配,分辨率、帧率、拍摄角度等参数需提前调试,确保画面中动物行为清晰可辨。软件检测参数需根据动物体型、行为特征进行调整,包括目标识别的灵敏度、轨迹追踪的精度等,通过预拍摄测试验证参数合理性,确保软件能准确捕捉目标动物的行为数据。

二、原始数据的导入与预处理

原始数据的质量决定动物行为学软件数据分析结果的可靠性,导入与预处理环节需严格把控。数据导入时,需确认文件格式与软件兼容,常见格式包括视频文件、图像序列等。导入后逐一核查数据完整性,剔除因拍摄中断、画面模糊或目标丢失导致的无效数据,避免此类数据干扰分析结果。

预处理核心在于数据的标准化与降噪。针对视频数据,可通过软件的图像增强功能优化画面质量,提升目标识别的准确性。对采集到的原始行为数据进行筛选,去除异常值,如因设备故障导致的瞬时数据波动。同时,对数据进行时间同步处理,确保不同观测维度的数据在时间轴上保持一致。

三、核心行为指标的量化分析

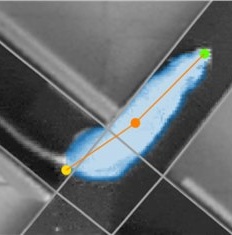

量化分析是将定性行为转化为可统计数据的关键步骤,需依托软件的分析功能实现对核心指标的提取。运动行为分析中,通过软件追踪目标动物的运动轨迹,计算运动距离、速度、停留时间等指标,精准反映动物的活动规律。社交行为分析时,设定社交距离阈值,由软件自动识别动物间的互动次数、互动时长等数据,量化社交行为特征。

节律行为分析需结合时间维度展开,通过软件的时间分段功能,将数据按昼夜周期或自定义时间段划分,统计不同时段内动物行为的发生频率与持续时间,挖掘行为的节律特征。分析过程中,需确保指标计算逻辑与研究假设一致,每一项指标的提取都需对应明确的行为学定义,避免数据解读的歧义。

四、分析结果的导出与验证

结果导出需兼顾数据的可读性与可复用性,根据后续统计分析的需求选择合适的导出格式。常用格式包括Excel表格、CSV文件等,导出内容需涵盖原始行为数据、量化指标结果及分析参数设置等信息,确保数据可追溯。同时,导出数据时需进行分类整理,按行为类型、观测对象或时间维度进行归档,提升数据使用效率。

结果验证是保障分析可靠性的必要环节。通过动物行为学软件的重复分析功能,对同一组原始数据进行多次分析,核查结果的一致性。对比不同分析参数下的结果差异,明确参数设置对结果的影响范围。此外,结合行为学研究的基本规律,对分析结果进行逻辑性校验,若出现与已知理论相悖的数据,需回溯检查数据采集、参数设置及分析过程,排查问题根源。

动物行为学软件数据分析的全流程需以标准化操作贯穿始终。软件配置的精准适配、原始数据的严格筛选、指标分析的逻辑对应以及结果验证的多重校验,共同构成数据可靠性的保障体系。这些环节的规范执行,是将观测到的动物行为转化为科研证据的核心路径。