植入式神经电极是一种用于与人体神经组织直接交互的微型电子设备。神经细胞在活动时会产生电信号,植入式神经电极可以将这些微弱的生物电信号转换为电子信号,以便进行记录和分析。例如,在脑科学研究中,通过植入电极可以记录大脑神经元的活动,帮助科学家了解大脑的工作机制。

一、记录神经信号的“侦察兵”

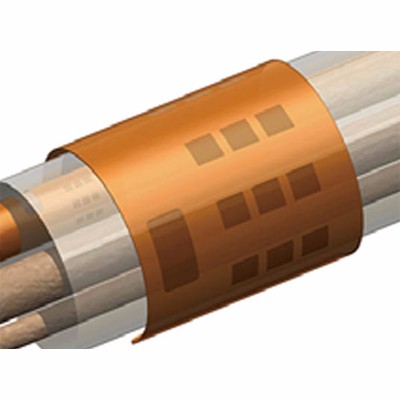

神经系统通过电信号进行信息传递,就像大脑与身体各部位交流的“语言”。植入式神经电极能“窃听”这些信号。它通常由纤细的金属丝或金属条制成,一端的电极靠近神经组织,犹如敏锐的“侦察兵”,能捕捉神经元发出的微弱电信号。这些信号的强度极其微小,往往在微伏级别,而电极凭借特殊的材料和设计,能将这些微弱信号清晰采集。

采集到的信号会通过特定的传输线路,传输至外部设备,如计算机。医生通过分析软件,对这些信号进行放大、滤波等处理,便能深入了解神经系统的工作状态。例如,在癫痫患者大脑特定区域植入电极,记录异常电信号,有助于准确判断癫痫发作的起源点,为后续治疗提供关键依据。部分医院通过长期记录癫痫患者大脑电极信号,建立起患者专属的异常信号数据库,在预测癫痫发作上取得了一定进展。

二、刺激神经的“调节器”

除记录信号外,植入式神经电极还能主动出击,向神经组织发送电刺激,成为调节神经功能的“调节器”。帕金森病患者常因大脑特定区域神经功能异常,出现震颤、运动迟缓等症状。此时,将电极植入相应脑区,发送特定频率和强度的电刺激,能调节异常神经活动,有效缓解症状,提升患者生活质量。这种电刺激并非简单的电流输出,而是经过大量临床试验验证的、符合人体神经调节规律的刺激。

这种刺激还用于慢性疼痛治疗,将电极植入脊髓附近,刺激相关神经,干扰疼痛信号向大脑传递,为饱受疼痛折磨的患者带来缓解。以带状疱疹后神经痛患者为例,通过植入式神经电极进行脊髓电刺激,能使患者的疼痛评分显著降低,部分患者甚至能恢复正常的睡眠和社交活动。

三、手术植入与操作

植入式神经电极需通过手术植入人体。手术过程中,医生凭借先进影像技术,如MRI(磁共振成像)、CT(计算机断层扫描),确定电极植入位置,确保电极准确抵达目标神经区域。像在脑深部电刺激治疗帕金森病时,电极需植入大脑深部特定核团,误差控制在极小范围内。

手术前,医生会根据患者的个体差异,如脑部结构、病灶位置等,制定个性化的手术方案。手术中,借助立体定向技术,将电极沿着预先规划的路径,缓慢地植入。为了保证植入过程中不损伤周围重要神经和血管,医生还会实时监测患者的神经电生理信号,一旦发现异常,立即调整植入操作。整个手术操作精细,对医生技术水平要求极高,往往需要神经外科、影像科、电生理科等多学科团队协作完成。

植入式神经电极在神经系统疾病治疗中展现出巨大潜力。它为帕金森病、癫痫、慢性疼痛等疾病患者带来新希望,随着技术不断发展,记录和刺激功能将更高效。目前,科研人员正在研发新型电极材料,这些材料不仅具有更好的生物相容性,还能降低电极植入后的炎症反应和组织排斥风险。