生命科学研究中,科学家们一直致力于探索细胞活动的奥秘。细胞作为生命的基本单位,其内部的各种生理过程错综复杂且瞬息万变。而钙成像技术,宛如一双敏锐的荧光之眼,为科学家们揭开细胞活动的神秘面纱提供了有力工具。

一、细胞中的“信号使者”——钙离子

在生物有机体内,钙离子堪称关键的胞内信号分子,广泛存在于各类细胞之中。从心肌细胞有条不紊地收缩,保障心脏的稳定跳动,到细胞周期精密地调控,决定细胞的增殖与分化,钙离子都在其中扮演着举足轻重的角色。

以哺乳动物的神经系统为例,在神经元处于静息状态时,胞内钙离子浓度通常维持在50-100nM的相对稳定水平。然而,一旦神经元被激活,开启活跃的工作状态,胞内钙离子浓度便会如火箭般迅速上升,可达到静息时的10-100倍之多。这一显著的浓度变化,对于突触囊泡中神经递质的胞吐释放这一关键过程而言,是必不可少的前提条件。

换言之,神经元的活动状态与胞内钙离子浓度的动态变化之间,存在着紧密且严格的对应关系。当神经元放电时,会伴随产生一个短暂而强烈的钙离子浓度高峰,恰似夜空中突然绽放的璀璨烟花。这种独特的关联,成为了钙成像技术得以建立的重要基础。

二、钙成像技术的“荧光密码”解读

钙成像技术的核心原理,是巧妙利用特殊的荧光染料或者蛋白质荧光探针,也就是我们所说的钙离子指示剂,来监测神经元内钙离子浓度的变化。这些指示剂犹如一个个训练有素的“荧光密探”,一旦与钙离子结合,便会发生奇妙的构象变化,进而导致自身荧光强度出现相应改变。

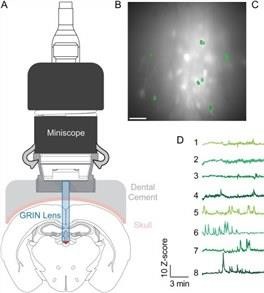

这一荧光强度的变化,就如同被赋予了特殊意义的“荧光密码”,能够将原本肉眼无法直接观测到的神经元中的钙离子浓度变化,直观地转化为可被检测和分析的荧光信号。通过先进的荧光显微镜等成像设备,科学家们能够实时捕捉这些荧光信号的动态变化,如同解读一部生动的细胞活动“荧光纪录片”,从而实现对神经元活动状态的精准监测。

三、两类“荧光密探”——指示剂大揭秘

在钙成像技术的“荧光密探”阵营中,目前广泛使用的钙离子指示剂主要分为化学性钙离子指示剂和基因编码钙离子指示剂这两大类别。

化学性钙离子指示剂是检测细胞质中钙离子浓度的传统“老将”,它们大多是能特异性与钙离子结合的小分子,像Fura-2、indo-1、fluo-3、fluo-4、CalciumGreen-1等都属于这一类别。这些小分子本质上是被称作BAPTA的钙离子螯合剂,是乙二醇双四乙酸(EGTA)的同系物,对钙离子具有较高的选择性亲和力。

通常,它们会采用电极刺穿或者借助乙酰氧基甲酯和右旋葡萄糖等特殊方式,巧妙地进入到目标细胞部位,从而发挥其检测钙离子浓度的作用。基因编码钙离子指示剂则是随着基因工程技术蓬勃发展而崭露头角的新型“新秀”。这类指示剂主要源自绿色荧光蛋白(GFP)及其变体,如循环排列GFP、YFP、CFP等荧光蛋白质,并与钙调蛋白(CaM)和肌球蛋白轻链激酶M13域进行融合。

像现在被广泛应用于活体钙成像研究的GCaMP,就属于基因编码钙离子指示剂家族中的明星成员。它凭借着强敏感度,在众多指示剂中脱颖而出。其工作原理是当钙离子浓度上升时,CaM与钙离子结合,进而引发M13与之相互作用,最终改变cpEGFP的构象,使其从原本无荧光的“低调状态”转变为发出明亮绿色荧光的“活跃状态”,以此来指示钙离子浓度的变化。

基因编码钙离子指示剂不仅能够实现在体实验中对钙离子的长时间、持续性检测以及实时动态监测,还能够借助细胞器的特异性定位信号,深入表征某些特定亚细胞结构的钙离子变化情况,为科学家们深入探究细胞内微观世界的奥秘提供了更为强大的技术支持。

钙成像技术在神经科学等众多生命科学研究领域中发挥着日益重要的作用。它让科研人员得以一窥细胞内部那神秘而精彩的活动世界,为解开生命之谜不断提供新的线索与启示。