神经科学研究中,为了深入了解神经系统的奥秘,科学家们不断探索和研发各种先进技术与工具。神经电极和神经磁极作为探测神经信号的重要手段,各自发挥着独特作用,它们之间有什么区别呢?

一、工作原理大不同

神经电极:电信号的直接捕获

神经电极的工作基于生物电原理。神经系统中,神经元通过电信号传递信息,当神经电极靠近神经元时,由于神经元活动会在周围产生电势差,电极能够感知这种电势变化,进而将其转换为可测量和分析的电信号。比如金属微丝电极,一段仅留暴露尖端的由绝缘材料密封的金属丝,当其被放置在神经元细胞附近时,就可以探测到因神经电活动引发的细胞外部附近的电势的变化,从而记录神经元动作电位或局部场电位。玻璃管电极则是利用毛细玻璃管高温拉制,尖端横向通常可以达到微米量级,在毛细管中间灌注电解液,后端利用浸入在电解液中的Ag/AgCl金属丝与外电路相连,使用时利用毛细管前端进入细胞膜、吸附在细胞膜上或在膜外进行相应的电势记录。

神经磁极:捕捉神经活动的磁场“涟漪”

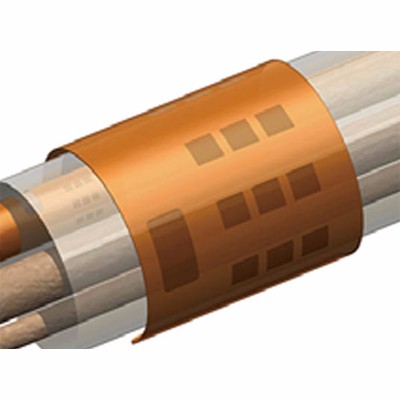

神经磁极的原理基于磁生理学。神经元活动产生电流的同时,根据Biot-Savart定律也会产生磁场。神经磁极利用基于自旋电子学的微米级磁阻(MR)传感器来探测这些微弱磁场信号。例如将MR传感器集成在针状微机械探针上,当神经元活动产生的磁场作用于传感器时,会引起传感器电阻的变化,通过检测这种电阻变化就能间接获取神经磁信号。像巨磁电阻(GMR)传感器和隧道磁电阻(TMR)传感器等都常被应用于神经磁极中,TMR源于自旋向上和自旋向下的电子在态密度(DOS)上的能级差异,能够对微弱磁场做出响应。

二、信号特性有别

神经电极:电信号的“直来直往”

神经电极记录的电信号是标量值,反映的是神经元周围电场的电位变化情况。不过,电信号在组织中传播时,强烈依赖于神经细胞和记录电极之间组织的电导率,而不同组织之间电导率的巨大差异会影响脑电信号。例如在大脑中,灰质和白质电导率不同,电信号在这两种组织中传播时就会受到不同程度的干扰。并且电极测量总是相对于参考电极的电位,参考电极的位置和类型对测量信号有很大影响。

神经磁极:磁场信号的独特优势

磁记录则不需要参考电极,可以直接测量电流信号而不受干扰。大多数生物组织的磁导率是均匀的,与空气中基本相同,因此磁信号在组织中传播时不会发生畸变,只随着与电流源距离的增加而衰减。这使得磁信号在传播过程中能保持更“纯净”的特性。此外,在同一神经磁极探针上可以设置多个不同敏感方向的传感器,能够获得电流源大小和方向的矢量信息,相比电信号记录,有望更精准定位神经元活动。单个神经元产生的磁场在几个pT量级,神经磁极能够捕捉到如此微弱的磁场变化。

三、应用场景各有所长

神经电极:从基础研究到临床治疗的多面手

在神经生物学基础研究中,植入式微电极能够记录神经元水平的电信号,极大推动了对大脑神经活动机制的理解。比如在研究大脑视觉皮层神经元对视觉刺激的响应时,神经电极可以记录到特定神经元在不同视觉图像刺激下的电活动变化。在临床领域,神经电极也广泛应用于治疗神经损伤和疾病,如深度脑刺激(DBS)通过手术植入情绪及动机相关脑区的电极,可以直接刺激神经元,对一些神经系统疾病有治疗效果。在治疗帕金森病时,DBS电极刺激特定脑区能改善患者运动症状。

神经磁极:开拓神经信号探测新领域

由于磁信号的独特优势,神经磁极在一些特定研究中崭露头角。它能提供与电信号互补的信息,有助于科学家从全新角度理解神经活动。在研究大脑中复杂神经网络的信号传递方向时,神经磁极的矢量信息测量能力就具有重要意义。虽然目前神经磁极在体内实验数量依然稀少,但随着技术发展,未来有望在神经科学研究中发挥更大作用,为神经信号探测开拓新领域。

神经电极与神经磁极作为神经科学研究的两大重要工具,各自在探索神经系统奥秘的征程中发挥着不可替代的作用。它们不仅仅是技术工具,更是打开神经系统神秘大门的两把不同钥匙。